《——【·前言·】——》短线配资平台

一枚玉玺从草原递入皇权中心,一场婚姻将远支王孙推上亲王宝座。额哲未战而贵,却骤然早逝,弟弟阿布奈承位却步步受限,最终被幽禁盛京。更令人震惊的是,下一代竟以兵叛朝,血溅封地。王旗未落,命运已裂。

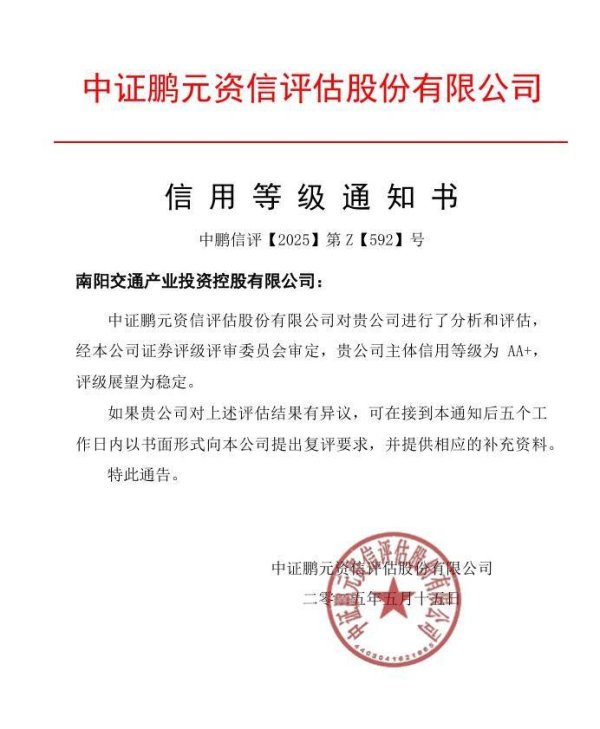

制诰之宝递出 命运从此改道天聪九年,清军节节推进,察哈尔部已孤立无援。额哲,作为林丹汗之子、元太祖二十四世孙,携其母亲带着“制诰之宝”投奔皇太极。那是一块沉甸甸的玉玺,代表着昔日大元正统的延续,也成为改变他命运的关键物件。

当他踏入义州边界,携玉玺而来,不带兵、不带臣,只带着象征。他未说一句话,便被摆上朝局的棋盘。皇太极接过那枚玉玺的手并未颤抖,却令朝堂气氛凝固。从此,“元之后裔”的身份变作“皇室驸马”。

展开剩余87%不久,皇太极将次女马喀塔许配给额哲。这场婚姻既非爱情使然,也无私人感情铺垫,它更像是一场政治转运的标志仪式。礼仪按照清制安排,金册玉印齐备,鼓乐、文诰、朝贺齐举,宫廷内的空气却冷硬紧绷。额哲静立其间,听不见祝辞,听不清锣鼓,他知道,命运已不是草原儿郎的旧路。

成婚之后,他被封为察哈尔亲王。册封诏书短促,言辞简明,但在当时的蒙古与满清权力结构中,却是一次极具象征意义的任命。这不仅仅是对归附者的赏赐,更是对察哈尔部权力结构的再建。

朝堂之上,他未被允许插手实权事务,却获得极高尊号。他既无兵权,也无政策主导权,却成了制度链条上的重要一环。所有外藩贵胄都看着他如何转身、如何从旧王族变成清廷的一枚亲王棋子。

这段时间,他如履薄冰,却未犯错。他在京师、在盛京之间调动王府事务,在察哈尔部内维系清廷与部众的稳定关系。皇帝未对其多言,但安排他驻地于重要交通节点,显见信任。他未出战,却参与礼制。他不操兵,却行王令。

玉玺带来的不仅是亲王头衔,更是清廷对外藩收编策略的一次试验。额哲恰好踩在这个交汇点上。他不是英雄,却是通路。他不是主角,却是标志。

英年早逝 亲王位移断定裂痕崇德六年正月,京师寒冷如常,额哲之死却带来不同寻常的寂静。他去世时年不过二十,未见暮年、未及权盛,便骤然退出权力舞台。他的死迅速、突兀,史册无详录病因,亦无哀辞铺陈。朝廷不设延迟,立即启动亲王礼制安葬流程。

消息传至盛京,皇太极神情顿冷,下令以“亲王之礼”厚葬额哲。这是一种信号。额哲虽为外藩,却享有与皇族几近等同的尊荣,象征察哈尔部已深度绑定于清政权轨道之中。丧礼中,佛道并设,藏密喇嘛与汉传僧人同堂念诵。礼官、赞礼、执事均由正四品以上官员担任,葬制规格不亚于宗室骨干。

灵柩抬出,乐声低沉。皇帝未亲至,但遣王大臣持节奠拜,典籍注明“如亲子”。旗人列队,无声肃立,周围贵胄悄然交换眼神。额哲是归顺者,又是公主驸马,亦是察哈尔王室代表。他的骤死将引发继承断层,也将激化中央对边疆王权的再界定。

额哲未立嗣,亲王之位旋即传至其弟阿布奈。皇太极册命下达不过数日,阿布奈即被召至京前,接受亲王诰命。册文简短,语气平稳,无贺语亦无暗示。册封仪式照旧举办,王冠、披服、金册、金印,俱备不缺。然而台下众目警觉,额哲之死未满七日,继位便紧随其后,传递出政治张力。

阿布奈披挂上殿,站于阶下。他未曾参与兄长所经历的归顺、战役、婚盟,也未经过朝堂历练。这一刻,他不是靠军功或德望,而是以“兄终弟及”而立。肃王旗中沉默压过钟鸣,朝臣交头低语。他本是察哈尔王室旁支,在蒙古旧部中名望平平,今朝骤登高位,族中未必服气。朝廷内部亦多疑。

册命之后,朝贡制度随之启动。清廷意图借此确立阿布奈对新王权的依附逻辑。每岁朝贡、定时入觐,是制度规定,更是王室对边疆亲王的监控手段。阿布奈起初如常,遣使赴燕。然而几年内,他未亲自朝见,朝廷数次催令皆无回应。有人言其性耽酗酒,有人称其惧入中原,不论真实与否,这种行为在当时构成严重政治信号。

朝廷沉默,但监控未减。皇帝册封时给予的“亲王”,在行为偏离制度轨道后,逐渐成了被观察的“异例”。阿布奈虽未公开抗命,却始终未履朝见之责。对清廷而言,这种不配合本质上是一种迟缓反抗。边疆王号既非完全自治,又非完全属臣,其政治敏感度远高于普通旗主或盟长。

这段时间,察哈尔部并未显现异动,但内部裂缝已开始显现。额哲一死,部众未稳。阿布奈在亲王之位上,未能以手段收拢旧部,未获新恩压服族人。清廷未明言削爵,但已默许其边缘化。其亲王身份,表面无恙,实则形同虚设。

迟迟不朝的亲王 被迫走向终点亲王之位落到阿布奈肩上,察哈尔部内部暂时安稳。但安稳并不等于掌控。阿布奈虽受册封,却始终没有走进京师朝见。他对皇权的态度模糊,在亲王应尽的职责上屡次推迟。

清廷等待、催促,却始终未得到回应。年复一年,康熙初年,朝堂上关于阿布奈“不朝见、不朝贡、不入觐”的奏折接连出现。有人请求削爵,有人请求训诫。皇帝并未立刻表态,但从那一刻开始,阿布奈的政治生命已被放在显微镜下。

康熙帝沉默观察。此前,他削三藩、整旗制,动用兵力、资源、威权,意图重整边疆与内部秩序。而察哈尔,正是外藩中具有军事背景与王号影响力的关键一环。亲王阿布奈在这套系统里应当朝贡、效忠、随诏而动,却选择消失于制度之外。

这不是放任,而是对抗。不是公然起兵,而是长时间拒绝配合。对于康熙,这种行为比起明目张胆的反叛更具挑战性。因为它未越线,却持续触碰边界。制度不容许亲王“神隐”,清朝的旗王体系仰赖礼制、朝制维系等级与秩序。

盛京,成为他的终点。康熙最终下旨,将阿布奈召入盛京。没有公开廷议,也未设立特殊使节。命令简洁,要求明确,背景不容质疑。阿布奈被软禁。王府不设仪仗,门前不设执戟,往日察哈尔亲王的荣耀在盛京城墙内彻底剥离。

幽禁期间,阿布奈无法通讯、无法上书、无法为自己辩解。他唯一能依靠的,是布尔尼――自己的儿子,也是察哈尔部仅存的王系血脉。

清廷并未当即宣布其废位。但没有权力的亲王,只是一个拥有名号的被看守者。他在盛京停滞,他的权力也在王朝政治体系中缓慢溶解。

这一切并非偶然。他的“多年不朝”,在清代宗室政治中是极为严重的过失。亲王象征对中央的服从,而他的消极抵抗,直接挑战这一制度核心。皇帝不容许任何外藩形成“独立王国”。哪怕未举兵,哪怕未结党,只要缺席朝制与制度,他的地位便不再安全。

这场幽禁未设时限。直到布尔尼行动,打破沉默,清廷才真正终结阿布奈。那是另一段剧烈的转折,也是命运的收口。他被软禁多年,最终未能恢复亲王身份。他既未回旗,也未见京。他从王者身份落到制度废角,过程无血却有杀机。

没有哀伤,没有复辟。他的生命像被悄然注销。他的王位未设继承,王旗未设补正,察哈尔部王系在他被幽禁之后就走向终结的准备阶段。

布尔尼的叛乱与家族覆灭权杖从父亲手中转落到布尔尼脚下。这不是权力的延续,而是负担的传递。他出生在马喀塔与阿布奈的联姻之后,是王室延续的血衍,也是复仇情绪的承载。

三藩之乱爆发时,朝廷繁忙。布尔尼察觉机会。他冷静筹备。名义上他向朝廷献马、送馈礼,保持掩饰。他的军马养育在寒风中,他的谋划在夜里积蓄。他的兵器在帐篷后被锤炼。准备有序而隐秘。

而朝廷迟钝。他们以为远离视线即可安稳。但布尔尼的动作在关键时点爆发。他先要救父,然后重建察哈尔部。他命令雷霆一般。旗帜升起,铠甲响起,骑兵冲破边疆常态。

达禄山脚下对峙,没有拖延。清朝动员迅速,布尔尼阵线迅速崩溃。三场作战,骑兵如潮退。布尔尼兄弟只有三十余人逃离。这一刻,叛变成为流星,耀眼却易灭。

后续迅速展开。清兵追上 兄弟被射杀。首级带回京城。阿布奈经历软禁后,被赐自缢。他的王号被废,察哈尔亲王系被彻底宣告终结。旗帜放倒,家族权位焚毁。

皇帝的政策果断短线配资平台,介入马喀塔、公主遗产、王号廓清、旗民分流,整个察哈尔亲王世系像被剪断的绳子,急速滑向历史深渊。

发布于:山东省东方优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。