《——【·前言·】——》线上配资股票

左宗棠收复新疆,清军大胜,沙俄却突然松手,主动归还苦心经营十年的伊犁九城。这不是惯常外交辞令,而是一次真正的实地撤军。

在中俄实力悬殊的背景下,沙俄手握九万大军,为何甘愿后撤?

伊犁被占与清军军事反扑的铺设沙俄占领伊犁,并非瞬间之事。1864年新疆“回乱”爆发。

阿古柏崛起,控制新疆南北,清廷陷入混乱。边防断裂,官军无力抵御地方豪强。沙俄趁机进入伊犁,以“代守”“安边”为名,真正控制伊犁地区。

展开剩余91%1871年俄方宣称伊犁“永远归俄国管辖”,但外交言辞中掺杂“待回乱平定再还清朝”的承诺。清廷内部惊觉边疆危机但力量尚未聚齐。

清廷任命左宗棠为钦差大臣督办新疆军务,1875年五月。左宗棠先操兵在甘肃肃州整顿,筹饷、筹粮、整军备战。军中病疫、交通崎岖、粮道不通成为首要难题。

左宗棠向朝廷多次上奏,指出要“先定甘肃,再安陕西;先安陕西,再图新疆”。他疏通交通线路,修筑驿站,设立粮站。在肃州建立军械制造局,仿造西洋火器、甩炮等武器,以应阿古柏军中洋枪炮。

1876年初,左宗棠令刘锦棠与金顺分路出关。北路从肃州经哈密进入,新军携带粮草、水马,一队队分期前进,间隔几日发一队,以缓解沿途补给困难。南路则绕东天山之南,借托克逊、吐鲁番通道进攻南疆。

清军主力虽声势浩大,但实际投入前线的兵力远低于总数。很多部队作为后勤、屯田、驻守点兵。真正拂晓出发进疆者不足数万。

北疆战线突破后,清军先攻取迪化、玛纳斯。北路连克城池、驱逐地方土豪与回乱势力。敌军溃退至南疆,只守托克逊、吐鲁番一带门户。

左宗棠注重“缓进急战”,每战必备粮草与水源,若道路泥泞或天雨堵道,军队迟滞不前;若地势有利、水马俱足,即刻急攻。吐鲁番城外炮火开动,清军架炮于山梁,一炮裂墙,战局瞬变。守军溃散,城破。南疆门户被打开。

与此同时,财政压力、天候、地形、水源问题频繁。流沙、沙漠牲畜耗损、水泪人疲,军队补给线长且脆弱。左宗棠不冒险。夜间行军、水源查询、审时度势,均精细安排。兵马疾行至达坂城,克之;进而夺托克逊、;攻吐鲁番;阿古柏的统治基础崩裂,残部逃往中亚与俄国边境。

这一系列军事推进,让沙俄的占领伊犁名义与现实出现巨大差距。清廷军事力量恢复后的信号已然明显:除伊犁外,新疆更多地区已被收复。沙俄“代守”的借口被削弱。

崇厚谈判与《里瓦几亚条约》的破绽收复新疆大半之后,清廷内外压力骤起。1878年左右朝廷决定正式与俄国交涉伊犁归属问题。崇厚被派为全权大臣前往俄国谈判。崇厚原意是谈判以求伊犁归还,但俄方在谈判中咄咄逼人。

1879年10月2日,在克里米亚的里瓦几亚,崇厚在俄国压力下签下《里瓦几亚条约》。

条约名义上包含伊犁部分地区归还中国,但条款中含有大量让步:南境特克斯河流域,伊犁南、西、北三面土地被划给俄国;边界大幅缩减;中国要付出巨额赔款;俄国商人获得免税贸易特权;设领事馆、通商路线延伸至内地。这些让步一旦执行,中国失去边防要地。

条约公之于众后,在全国引起强烈反响。文人、官员纷纷上疏抗议。“卖地”“割疆”的字样频频出现。朝廷内部审慎与审议变得紧张。

左宗棠再次上呈朝廷,指出崇厚让步过分、不应接受条约中关于边界及特权的内容。清廷最终拒绝批准该条约,并废黜崇厚,革其职务,甚至监禁。

崇厚条约一出,沙俄并未马上彻底撤退。俄方动用外交与军力双重施压。沙军在新疆边境集结,海军示威,威胁谈判中止或武力解决。俄国试图借用条约文本中的通商条款与边界让步作为已经获得的既定利益。

清廷谏议者众。张之洞写奏章,指出若接受条约,边疆将无力自卫,通商免税将导致俄商势力瓦解边境市场。朝廷权衡成本与民族情绪,不批准崇厚签署条约。

曾纪泽被派出重新谈判。清方准备桌面上的地形图、边界地图、先前俄方“代守”口供与外交承诺文件。曾纪泽带着清军收复地区的战绩作为谈判筹码。沙俄此刻内外压力巨大:财政开支高;远征供应线长;国际环境不利。谈判中,清方态度强硬。曾纪泽坚持伊犁九城全部归还,拒绝割让南北边境重要山口与河道。

最终,中俄在1881年签订改订条约,有条件地归还伊犁九城。条约中仍保留部分边界争议区,但已大体恢复清朝对伊犁的实际控制。谈判悬而未决之处被压缩。

曾纪泽重新出使,谈判桌上的拉锯战曾纪泽离开北京,踏上去往圣彼得堡的漫长旅程。他肩负清廷重任:修改崇厚签的里瓦几亚条约,收回被沙俄占领的伊犁九城。

时间是光绪六年(1880年),谈判环境与形势早已不同于崇厚出使之时。清军控制新疆大部,边境线上实地力量对比发生变化。

抵达俄国后,曾纪泽携带地图、边界文书、清军控制的地块资料到谈判桌上。他没有空谈;每一幅地图都有实地标识,每一块城池控制情况有兵力部署情况做证。

沙俄起初试图以里瓦几亚条约“既成事实”为底,并以通商利益、俄国商人在边疆产销便利化为筹码,希望谈判能向对自己有利方向继续压迫清廷受让。然而,曾纪泽团队揭露里瓦几亚条约签订过程中的违法之处,如崇厚被“胁迫”、让步过多、赔款数字不符合清朝财政能力等。

谈判桌对峙冷冽,曾纪泽坚定提出“三要求”:收回伊犁九城;边界线要以别珍套山、霍尔果斯河为界;赔款额不可过高,其中“兵费代守”须有明确起止日期。他拒绝俄方关于免税、通商特权过度扩张、俄商领事馆设立遍布新疆的提议。

俄方有人数次暗示如果谈判拖延,沙俄可能在伊犁加强驻军、并得到欧洲列强暗中支持,以强化自己的占领合法性。但清方以军事利势与边防实证反击。沙俄的补给线、后勤远距本国,加上国内财政与列强间博弈,使得硬撑的成本上升。

拉锯持续数月。曾纪泽不仅谈领土,更谈通商章程、边界勘分、领事馆设立范围、国籍归属问题。具体条款中涉及“喀什噶尔”“塔尔巴哈台”等边界线争议地带单独议定。俄方初步提出把霍尔果斯河以西大片土地保留;清方坚守此为底线。

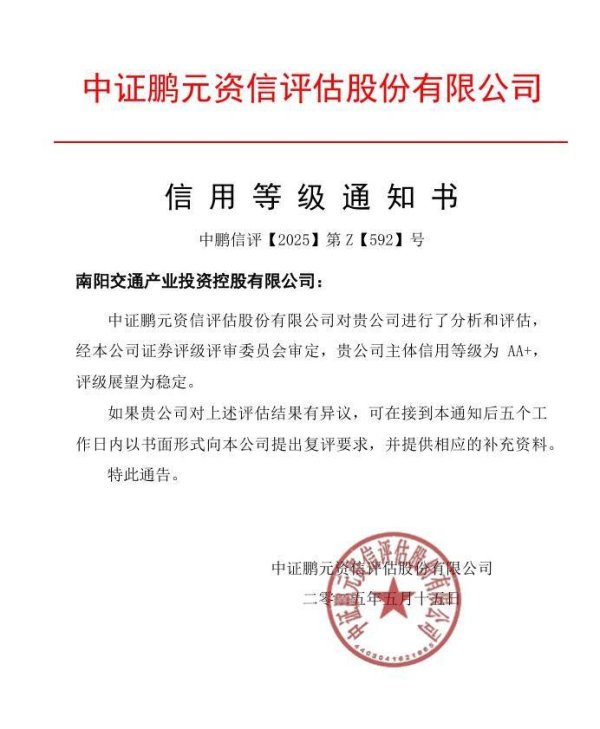

1881年2月24日双方签订《中俄改订条约》(即《伊犁条约》)。条款共二十条。清方收回伊犁九城及特克斯河流域。条约规定霍尔果斯河以西原属中国的土地划归俄国。清廷要付俄国九百万银卢布作为“代收代守”的开支和赔款,分两年内支付完。

通商章程中规定俄商进贸易有一定特权但不全面免税。领事馆设在肃州与吐鲁番等地而非随意扩展。边界勘分按霍尔果斯河流域与别珍套山走线。

条款中还提到给当地哈萨克人一定时间选择归属国籍。伊犁边区的移交程序设有明确行政时间,三个月内或尽可能提前完成管辖交接。这个条约让沙俄十大要道让步。

曾纪泽返回北京,清廷内部多有庆贺。左宗棠对条约内容表示满意,认为“伊犁全还,界务无损”。朝廷收复新疆的努力终于在人口控制与边界实效上获得外交上的确认。但条约中对霍尔果斯河以西土地的割让仍为边缘,但实际让步。中俄边界线有所南推。通商、领事等条款虽保留俄国利益,但牵制其扩大侵占。

沙俄退出九城的多重被迫因素分析军事形势已定。左宗棠手中清军虽非都是前线精锐,但西北边防稳固,兵粮补给不断,行省制度渐成,新疆局势基本平静。沙俄占领伊犁以来,从未能完全控制周边山谷、游牧哈萨克部落、边防小城镇。清军远征兵团既能动又能守,边疆交通线改善让西线支持增多。

清廷屯田政策让当地粮食生产恢复,补给线不再完全依赖外来运输。沙俄驻军虽有9万人,但大部分日常驻守、警戒任务;一旦清军攻势增加,面临补给困难、病疫、地域不熟等问题。

另一方面,外交压力累积。里瓦几亚条约签署后,清廷公开批评,文人群起,洋务派也开始反思外交失误。曾纪泽出使之前,清廷内部批判崇厚签约之“割地赔款”的争议大。沙俄因为过去宣称“代守”而留下口实;清方反复提出代守期间应承担的责任与边界归属问题。俄国内舆论与外交圈也认为继续占据被清军控制的边疆只会消耗本国力量。

国际环境对沙俄并不友好。与英法等列强在中亚、南亚博弈紧张;俄国内财政负担重,边疆驻军开支高。保持伊犁的占领需要调动资源、维护补给线、抵御清军及游牧部落骚扰。若强硬争夺,会引发实战代价。

条约谈判使得俄国可以以相对低代价保有通商利益、边界特权,而放弃实地控制的一部分边疆,从“硬占”转为“协议占有”或“边界权力共享”。

还有政治策略因素。沙俄希望保持与清朝的外交关系稳定,避免激怒中国彻底决裂。占领伊犁若造成军事冲突,有可能引来中国向国外求援,或引起欧洲列强干涉。与中国达成条约对俄国有利于政府形象、对内稳定。让步换来的不只是土地,还包括通商权、领事馆设立、贸易利益,这些在经济上也有吸引力。

谈判策略上,清方显示出强硬但灵活的条件。曾纪泽不妄言战争必成,不咄咄逼人,而是在军事与外交两线并行中给予对方压力。他坚持伊犁九城的回归,但对俄商在边境贸易、通商章程、领事馆设立等侧面利益做合理让步。沙俄最终评估“坚持让步下的利益”比“强占需付出的代价”更合适。

地理因素也在其中起作用。霍尔果斯河以西那部分地带地形崎岖、人口稀少、控制难度高。对俄国而言,这些区域的战略与经济收益低于维持长期军事防守的成本。

财务负担成为压垮因素。九百万银卢布赔偿虽然是一笔巨大开支线上配资股票,对清廷而言也是沉重负担,但对比俄国长期维持占领所耗成本与运输、军需、驻守、路桥、后勤负担,更有可比性。俄国政府内部有声音指出继续占领之代价已超预期。

发布于:山东省东方优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:如何配资炒股 人文周刊·人物丨豫剧改革先驱樊粹庭:“狮吼”唤醒民族魂魄

- 下一篇:没有了